STORY

DBW STORY

「あなたの没入孔に神経接続する。準備はいいか」

AREA2470は、ニシナリ地区、i-reen10-9(特区)、トビタsin/city、シン・世界の4地区の総称である。ニシナリ地区は、南港(サザンポート)からDTB:reまでを結ぶ基幹道、ルート26を有す。旧DBWやニシナリ忽布芸能社などの企業を招致した、麦酒特化型工業団地が一般には有名である。

i-reen10-9。度重なるNishinari Riotにより疲弊していたが、1990年、エミリー。ヤマト、オオサキと名乗っていたホフピンスキ兄弟。3名による麦酒の醸造と、天然忽布の栽培により、街は復興する。ハギノチャヤ農場と呼ばれ、50000haに及ぶ、天然忽布の一大産地であった。

しかし2000年代に入り、原因不明の大火災により忽布畑と加工工場は焼失。世界の忽布均衡が崩壊し、後の天然忽布の枯渇と価格高騰、世界情勢不安を引き起こしたと言われている。

トビタsin/city。TOVITA COOKING ASSOCIATION、すなわちトビータ・シン・シティ料理組合という自警組織により、4地区の中で唯一ホフピンスキ党政府の管轄外とされている。AREA2470唯一の治外法権区域。表向きは料亭街として運営されており、数名の支援者からの資金提供により政府統括を逃れ、自治運営がなされている。

反政府主義者が身をやつす場所に使われることも多い。

シン・世界。MEGA-Transportation Methodsの南海電磁鐵道(ナンハイ・レイルウェイ)と、KEEN-TE2鐵道(キーン・テ・ツー)の終着駅を有し、2-10郭(ツー・テン・かく)を中心とした同心円状に広がる、半径100キロ超に及ぶ電脳麦酒繁華街である。

あらゆる麦酒と欲望を飲み込み、巨大化し続ける、昼夜を問わず蠢く街。

ホフピンスキ党本部や、広域統治機構贅四衛府(ぜいしいえふ)も配置。2020年、話題沸騰となったビジュアルブック「NON REPLICANT HOP」の舞台でもある。

2010年代の不自然な天然忽布の高騰、そして希少化。世界情勢の不安、新興国の頻発するクーデター。不安と無秩序に包まれたAREA2470。労働者階級を中心に、不満が爆発寸前であった。

突如現れた、シトラ・ホフピンスキによる解決策の提示、それが人造忽布の出現と、下面発酵醸造による活用であった。安価で安定供給が可能な、人造忽布100%使用の麦酒の供給をマニフェストに掲げた、ホフピンスキ党。シトラが率いるホフピンスキ党は、貧困にあえぐ労働者層に絶大な支持を得て、急成長を遂げる。巧みに人心を掴む彼に、危うさを感じる者もいたが、その多くは投獄され、また消息不明となっていた。だが、時の政府、ホフピンスキ党の弾圧に、いくつかの抵抗運動(レジスタンス)が勃興した。エミリー・スコット率いる「Nishinari Hop Headz」「Tovita Cooking Associatition」そして、かつて共に醸した弟の愚行を自ら止めるため、カール・レーフラーことシムコ・ホフピンスキが率いた宗教団体「Anonymous Brewholic Foundation」。

彼らは軍事行動による意志発揚、宣伝洗脳媒体の侵入支配(ハッキング)による民衆意識の塗替を続けていった。ただ、天然忽布と、上面発酵の復権のために。。。

BEER STORY

Derailleur Brew Works(ディレイラブリューワークス)の作るビールにはそれぞれの物語があります。

読んでから味わうとちがった世界が見えるかも

イブ・ナオコ・ハートランドに捧げる

(1923/6/10~2008/2/26)

そしてわたしは、いまも夢を見ているのだ、忽布神のおぼろな影が、わたしの歓びのうたを穿いてゆき、露に濡れた枝木から溢れる光に照らされてゆくその先を。

‐‐‐『しあわせな忽布農の歌』 イエイツ

エミリー・スコットは、数十年ぶりのニシナリの人混みを押し分けて、隣接するエリア『シン・世界』の《チャット》のドアに入り込んだ。

彼女が見上げた2‐10郭(ツーテンカク・タワー)は何時まで経っても放電を続けたままで。突き刺す空の色は、空きチャンネルに合わせたTVの色だった。

「もし、万が一。万が一だが、天然物の忽布(ノン・レプリカント・ホップ)ってものがあるんだったら」

《スプロール》調の声、《スプロール》調の立体光波(ホログラム)がバーカウンターの向こうからエミリーに声をかける。

神経接続(コネクト)せず、直接にだ。この時代では珍しい。

カウンターの隣では、禁制品のホルモン誘因(トリガー)の取引を話し合っていた。

エミリーは《スプロール》調の声の持ち主が、差し出したビールに口をつけ、カウンターに凭れながら、静かに目を閉じる。

「人造忽布大欠乏症になったみたいな、おれの体には、刺激が強すぎるだろうなあ。」

「嗅覚神経接続が、天然物の忽布に驚愕してやがる。電気海月に刺された気分だ」

《スプロール》調の冗談だ。

ここ《歩日ARCA(アルカ・アルカ)》は筋金入り国外居住者用のバーで。

だからここで一週間飲み続けても、日本語はふた言と耳にしない。

隣の取引に夢中な男たちの話だから、本当かどうかはわからない。

ただ、神経接続せずダイレクトに嗅覚と味覚を刺激する甘美なビールは、噂通り、人造忽布(レプリカント・ホップ)全盛のこの時代では貴重、そして違法(イリーガル)な、天然物の忽布(ノン・レプリカント・ホップ)で作られているのかもしれない。

ほんの数十年前。

わたしが、この街でビールを造っているときには、当たり前だったホップ。

今や法を犯す都市伝説の存在になっていたなんて。

エミリーは軽く目眩を覚える。ビールに含まれるアルコール成分のせいなのか。

時間の流れに寂しさを覚えたせいなのか。

彼女自身にも判断(ジャッジメント)がつきかねていた。

「イエローピーチとミルク。あとはノン・レプリカント・ホップ。

あんたのケツのようなプリップリのイエローピーチだろう」

カウンターの端でグラスを抱えている少女。

操作卓(コンソール)を経由してエミリーの共感覚幻想に直接語りかけてきた。

わざわざご丁寧な解説、感謝するわ。

30年前なら、一夜限りの恋に誘われているのか、勘違いするところね。

共感覚での返事は好きではない。エミリーは口を少し歪め、没入(ジャックイン)する。

少女はフードを被ったまま、表情を悟らせることなく、頷く。

エミリーは、甘美ながらも刺激が強めのビールを飲み干し、筋金入り国外居住者用のバーから退散することにした。

少し酔ったのか、エミリーは、自分の汗の据えた匂いを嗅ぐ。

バーを出て、2-10郭(ツーテンカク・タワー)を改めて見上げる。

そろそろ、決着をつけないと。

エミリーは自分にそう言い聞かせ、電磁ピストバイクに跨がろうとした。

エミリーの前に、さっきの少女が立っていた。14秒前には誰もいなかったのに。

彼女は少女に語りかける。

特注電脳空間デッキに私の意識を没入(ジャックイン)させたのね。あなた。

だけど、目上の人と話をしたいのなら、顔を見せなさい。

それが礼儀というものよ。

少女は頷き、だがその提案には答えず、矢継ぎ早に呟いた。

「もうこれ以上、大事な人を失いたくないの。自分。」

「あなたには、まだ生きていてほしい」

「このレイルは、死にゆく運命のレイル。あなたには乗ってほしくない。」

「レイルは誰かが敷いたものじゃない。」

「いつだって、自分でレイルを選んできたわ。もし間違ったレイルなら、そこから降りればいいだけよ」

エミリーは静かに微笑んで、最後に一言付け足した。

「今年最後の花火(ファイアクラッカー)を見に来ただけよ。安心なさい。」

ニューイマミヤ駅に、南海電磁鐵道(ナンハイ・レイルウェイ)の電磁蒸気列車が停車したのか。

ブレーキ用の逆噴射蒸気(バックスチーム)がけたたましく、二人の会話を割っていった。

リングの上で、太陽はふたつもいらないだろう。

そう言 われたのはボストンバッグ一つ引っさげて、入団させてくれと頼みに行った16の春だった。

春なのに、めずらしくこの街にも雪が降っていて、押し退けるように梅の花が一輪だけ咲いていた。

枝を覆い尽くす真っ白な雪の中、ぽつんとピンクの色をしていて。

なぜだかはわからないが、あの花をずっと俺は覚えている。

本当はわかっている。俺のグランマ

‐俺には日本人の祖母がいて、ニシナリという街の話を俺によくしてくれた。

俺を、ずっと育ててくれた人だ‐ がずっと好きだった花なんだ。

物心ついたときには、両親は俺のそばにはすでにいなくて、グランマがずっと俺を育ててくれた。

ケイコって名前だったけど、俺にはグランマって呼べって口を酸っぱくして言っていた。

俺は泣き虫で、ずっと苛められていた。

庇ってくれたのは隣に住んでいる同級生のマツザカだけで。

俺にはマツザカとグランマしか世界がなかった。

泣き止むことの無い俺を見兼ねて、グランマは梅の花の実を赤く漬け込んだものを取り出してきて。

俺とマツザカの口に放り込むんだ。

すごく酸っぱくて、顔を顰めているうちに、涙が止まっていた。

泣きそうなときは、この実を口に入れたらいいのさ。いつか涙も忘れちまうよ。

グランマの口癖だった。

プロレスラーになりたいわけじゃなかった。

マツザカが俺を誘ってくれて、二人で頂点を目指そう。

そしていい車を買って、家も買って。

肉を飽きるまで食ってやろうぜ。

マツザカにも俺にも、豊かさがそれ以外にわからなかった。それが俺たちの世界で。

俺たちの街じゃ、15を過ぎれば、みんな働きに出るのが当たり前だった。

グランマは俺に上の学校に行くことを薦めた。

だけどこれ以上グランマに迷惑をかけたくはなかった。はやく自分だけで生きていきたかった。

俺が寝たあと、梅の花の実を齧りながら、内職をしていたのを知っていた。

きっと泣きそうなぐらい辛かったに違いない。

それぐらいは俺にでもわかった。

グランマを早く安心させたかったから。

毎月手紙を書いた。

少しずつ筋トレの数値が上がったこと。

新人戦でマツザカとタッグを組んで優勝したこと。

地方のドサ回りで人気が出始めたこと。

グランマを早く安心させたかったから。

早くグランマにいい肉を食わせてやりたかったから。

グランマにデカい家をプレゼントしてやりたかったから。

俺の活躍はすべて仕送りに添えた手紙に書いて、伝えた。

グランマは俺の試合を見に来たいといつも言っていた。

あんたの活躍する姿が早く見たいねえ。

だけど俺は試合には一度も呼ばなかった。

16のときに、太陽は2ついらないと言われ。俺は月として、ヒール(悪玉)としてリングの上に立っていたのだ。

俺はベビーフェイス(善玉)になれなかった。

ずっと手紙で嘘をついていた。

手紙の中の俺は、ずっとヒーローだった。子どもたちのスターだった。

俺のラリアットで、俺のキック一つで歓声があがる。

実際の俺は、ブーイングの数だけ金になる。そんな男だったのに。

ずっとそれを言えずにいた。

グランマを呼べないまま、彼女は逝ってしまった。

もう俺のリングの姿を見せることはできなくなってしまった。

肉を飽きるほど、食わせてやることもできなくなってしまった。

葬式が終わったあと、俺は夜の海に、梅の花の花びらを浮かせた。

グランマが部屋で倒れていたとき、花びらを握っていたらしい。

何もかも吸い込んでしまうような紺と黒の境目のような海の色に、ほのかにピンクの色をした、梅の花びらが、沈むことなく沖の方に流れていった。

紺と黒の境目に、吸い込まれることなく、ずっと、ずっと、花びらは浮いていて。

滲んではひとひら、滲んではひとひら、海に沈んでいった。

すべての花びらが沈んでも、俺の視界はずっと滲んでいて、なにも見えなくなっていた。

見えないままでよかった。すべて沈んだら、グランマが逝ったことを認めてしまいそうで。

俺は今日もリングに立ち続ける。

ブーイングは俺への愛情だ。どうしようもないクズを求めるどうしようもない日常を。

過ごさざるを得ないやつたちのために。俺はリングに立ち続ける。

マツザカが太陽として輝き続け、俺はあいつの光を受けて存在し続ける。

そして、今日もリングから、観客席を一瞥する。

いないはずの、グランマが。

いつも、どこかで見ているような気がするんだ。

俺は梅の実を、口に入れる。

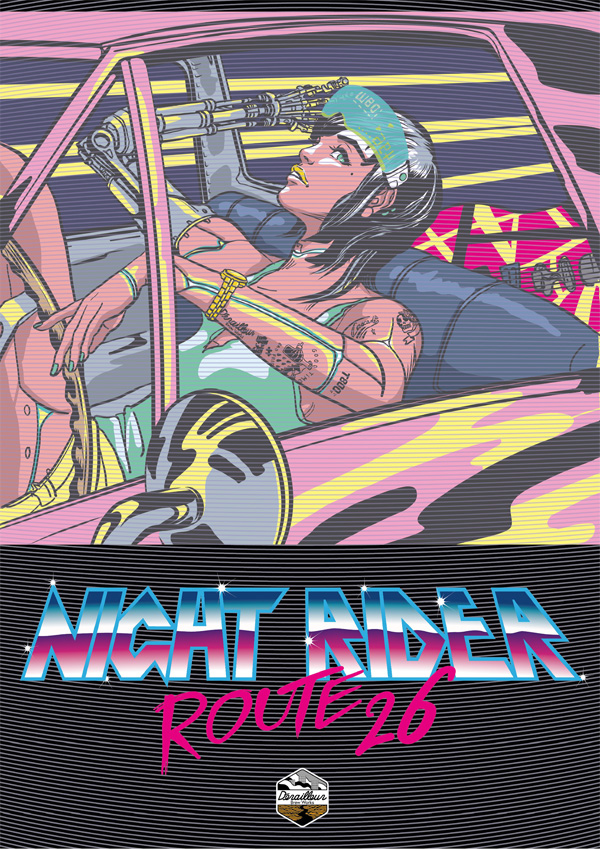

アスファルトに電磁輪(タイヤ)を切りつけながら、暗闇を走り抜けていく。

明日が来ることに怯えていたフリアールは、このまま何かに衝突してしまうからもしれない。

ブレーキのない、上がり続けるスピードの中で。

陳腐としか言えない恐怖と極度の不安の緊張感に、身を任せていた。

phantom pain

幻肢痛。14歳で失った右腕と右脚。17歳で失った初めての恋とピアノ、そしてカネダ。

フリアールが住んでいた南港(サザンポート)地区。

唯一の公会堂があり、かつて父が作っていたビール。

その横にずっと鎮座していたエルカミーノ。69年式。父の生まれた年だ。

骨董品にも程がある。ハンドルにはいつもメモが挟まっていて。

父は、そのメモをフリアールにみせることだけを拒んでいた。

いつも助手席には座らせてくれたのに。

恋とピアノと、カネダを失ったフリアールは、ブレーキのいらない、スピードが上がり続ける日常を選ぶことにした。

カネダが好きだって言っていた古い映画があって。

そこに出てくる前時代的な人造人間がいて。

それを模して右腕の義手を作った。

T-800の焼印を入れて。

蒸気稼働装置を動力源にしたのは、もちろんカネダへの尊敬だ。

すこしの愛と。

自分の意思で失う右腕には、不思議と幻肢痛ってなくて。

フリアールの義体で、唯一神経接続の同期指数が100%を叩く部分だ。

父の残していたメモは、普通の父親が思うそんな他愛もないメモ。

フリアール、きみが20歳になったときに、きみを運転席に座らせて、僕は、横で、ビールを呑みながら、きっと今以上に、ママに似て綺麗なレディになったきみを見ていたい。

それが、僕の、パパの夢だ。

普通の父親が思う、そんな他愛もないメモ。

エルカミーノの動力を5年落ちの蒸気装置に入れ替え、吸入量を制限撤廃(リミッターカット)した。

旋回性能と見た目とのトレードオフだ。全くの妥協で、ヒビの入ったゴムタイヤを電磁輪に交換する。

それだけで、ルート26で誰も追いつけない。

たったそれだけ。

あとは陳腐な恐怖に身を任せるだけ。

代理頭脳(ナビゲーション)は、政府推奨のものを入れる決まりがあるらしいのだけど、少しばかり調整した、ガサツなお手製の相棒に。

乗り込み、ハンドルの横に、グラスをセットする。

父の好きなビールをなみなみと注ぐ。

このビールを溢さないように操作(ドライブ)する。

右脚をエルカミーノ69年式に直接接続(ダイレクトドライブ)。

ハンドルの周りに25個ある情報灯が全て点灯する。

その瞬間だけは、フリアールは、いつも、

父と歩いた照り返しの夜景の街、シン・世界を思い出す。

余韻に浸る間もなく代理頭脳の起動が始まり、ステロタイプの電子合成音との挨拶を交わすのが、彼の機嫌を損ねないための儀式。

「ねえ、エディ」

「ハイ フリアール。トビッキリ ノ ゴキゲン ノ ロック デ ツッパシロウ ゼ」

返事をしないでスピードを上げていく。

エディは自分のお気に入りのロック・ミュージックを流し始める。

phantom pain

フリアールは思う。

わたし一人では、解けない、愛のパズル、執着心、喪失感、希望、未来、嫉妬、後悔。

全てを抱いて走り続ける。

この街は人造忽布に溢れ出してから、何かがおかしい。違和感。

先には堕落だけしかないやさしさ。

この街のやさしさに甘えていたくはない。

次の交差点(クロスロード)を曲がれば、ルート26に入る。

おそらく忽布集団(ホップヘッズ)と、彼らに操縦された機動警察たちが封鎖を狙っている頃だろう。

「エディ、そのまま突っ切るわ。最適解の侵入角を計算しておいて」

「モチロン デス フリアール 2.8 ビョウ ゴ ニ 56 ド デ シンニュウ ソレガ イチバン ロック デ…」

フリアールはエディの口調を真似て重ねつぶやいた。

「ロック デ ホップ」

電子合成音の笑い声が、ルート26上のネオンに消えていった。

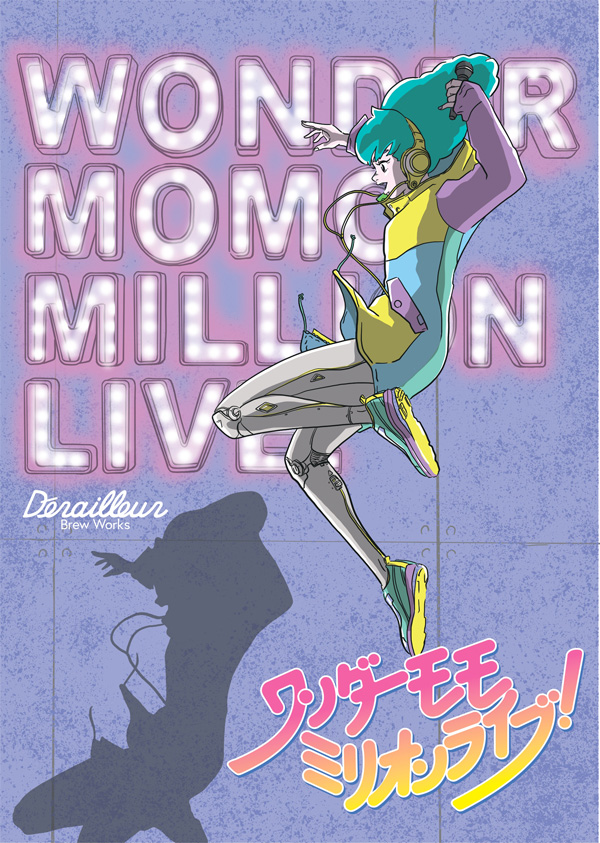

”ハロー、CQ、CQ、こんばんは、ニシナリ。

受信機(レディオ)の前のみなさん、いかがおすごしですか。

モモがお送りする、『ワンダーモモミリオンライブ』”

誰か聴いてる人、いるのかな。つぶやいてしまう、わたし。

”AREA2470をキーステーションに、今日も元気にお届けします。

まずはこちらの曲から、カラード・ピーチ・クローバーズで、『Never Young Peach』”

わたしが、2-10郭の放電爆発で、両脚を失う前の最後のシングル曲。

もし、あの爆発が無かったら。

もし、リリックを書かせてくれって、ワガママを言わなかったら。

まだ、歌っていたのかな。ずっと、ずっと続くと思っていた日々を、あたりまえに、続けていれたのかな。

口をつけた濁った麦酒、軋む响音(ノイズ)。

それは、わたしの心の揺れた音。誰かに届け、わたしに届け。

まだ、夜ははじまったばかりだ。

……きこえますか…きこえますか…

ARREA2470の…みなさん…

私は…ノリコです… 今… あなたの…心に…直接… 呼びかけています…

”Funkadelic”…

実を言うと…AREA2470はもう駄目です…突然こんなこと言ってごめんね…

でも本当です…2…3…日後に2-10郭の赤い爆発があります…

それが終わりの合図です…程なく大きめの忽布融合爆発が来るから気をつけて…

それがやんだら…少しだけ間をおいて終わりがきます…

”Pretender"⠀

そして”Die-jobed-er”

模倣子(ミーム)たちが…公的髭舞踊主義(official髭男cism)に染まる前に私が主宰するCulture Schoolで…感じるのです…

踊るのです…朝が来るまで…踊るのです…踊るのです…

アミはi-reen特区に生まれ、この街しか知らない。

いつも思う。泥に浸かったような毎日。DUNKIN’な溜息。

毎日数センチずつ、沈み込んでいく。堕落。諦観。逃避。

DUNKな麦酒の快楽にDRUNK。

この街にいるとそんな気分になる。

泥だらけの沼に沈められても、誰も気が付かない。知らないフリで。

友達も、親も、周りのオトナたちも。

でも、先生がくれた13番のビブ。この日常を引っくり返せって。13番なら、できるんだからって。

⠀

アミ。藻掻け、飛べ。どこまでも高く。思うように脚が動かなくても、飛ぶんだ。

自分が飛べるのを信じるのは、自分だけだって。

ブザーはまだ鳴らせない。The Bank is open everytime.⠀

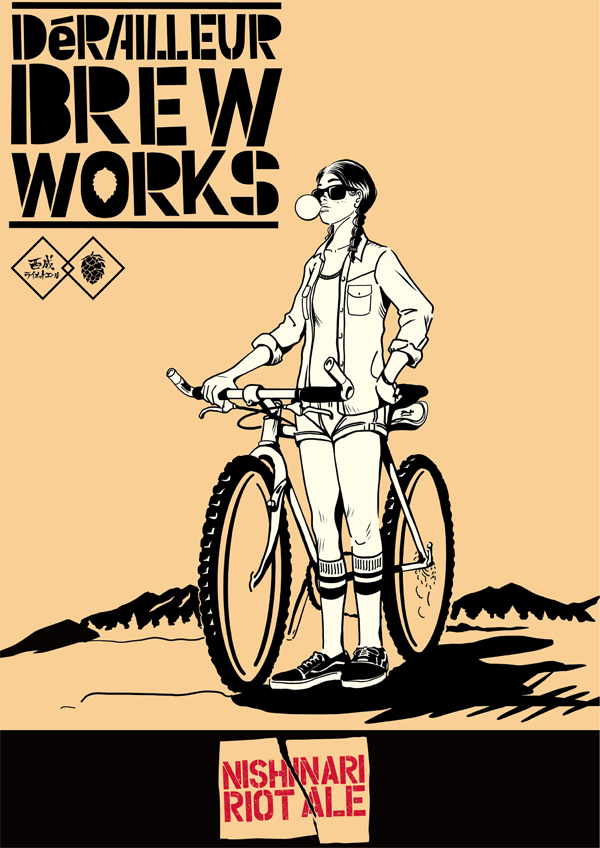

1990年、内気なポートランドの女子高生、エミリー・スコットは、30リットルのリュックサック一つを背負い、大阪のニシナリという町にやってきた。

スクールの人間関係に悩み、全ての関わりを避けるように不登校を続けていた彼女は、若き頃旅人だった父の勧めた、人情の街『ニシナリ』を選んだ。

自分の何 かを変えるために、自分が誰かに影響を受ける感受性があることを、そして誰かに影響を与えることのできる存在であることを確かめるために。

彼女は日常のように起こるRiot(暴動)の夜を傍観者のように眺め、翌日の朝、投げつけられ、散乱したビール瓶を一人で拾い集め、

そこに花を一輪差し、道路の隅に並べていった。

毎日、毎日。

1ヶ月を過ぎた頃、ヤマトとオオサキという2人の青年は、花を差し続ける彼女をみて、何をしているの?問いかける。

もう、争いを見るのは嫌だから、せめて武器ではなく、花を育てる器にもなるんだ、ってところを知ってもらえたらいいなあって思って。

そう答えるエミリーに、ヤマトとオオサキは笑いながら続けた。

俺たち、酒を作ってるんだ。

みんながその酒を酌み交わしながら、仲良く話し合えるそんな酒を。

憎しみ合うんじゃなくて、戦いあうんじゃなくて、ただ向かい合って笑い合えるそんな酒を。

エミリーの故郷の酒、ビールなんだろ、教えてくれないか?一緒に作らないか、そんな酒を。

エミリーがニシナリを離れるまでの3ヶ月、試行錯誤でレシピを作り、ヤマトとオオサキは周りのみんなにそのビールを振る舞い続けたという。

いつのまにか、ニシナリはRiot(暴動)の起こらない街へと変貌をとげた。

今、そのビールを、当時の青年たちが、ヤマトとオオサキたちが、作ったであろう、飲み交わしたであろうレシピをペールエールで再現。

笑い合える酒。西成ライオットエール。

“行き先のわからない乗り物に乗ってみないか”

3歳になる娘、サラを連れて、大阪・ニシナリから故郷のオレゴン州、ポートランドに戻ってきたエミリー・スコット。5年ぶりの帰郷であった。

ニシナリでは、気のいい仲間たちといくつものビールを作り、いくつもの小競り合いが酒盛りへと換わり、そして、いくつもの笑い声で夜が溢れた。

いくつかの、恋もした。

恋は甘い穏やかなテイストの姿をして現れて、苦い思い出もいっぱい残してきたけど、刺激的な毎日であり、異国の地を生きる上でのスパイスだった。

そう、今は思う。

まるでハイアルコールをフルーティな甘さで隠した、レディ・キラー・カクテルのようね。

エミリーは娘のサラに微笑みかけながら、そう呟いた。

この故郷(まち)に帰ってくるつもりはなかった。

サラの異変に気づいたのは、去年の彼女の2歳のバースデイ・パーティのときだった。

咳がとまらない。突発する痙攣。微熱が1ヶ月以上続いていた。

手足の力が抜け、左目の視力が極端に落ちてきた。

ドクターも原因不明だという。風邪薬の処方や点滴はするがサラの状態はよくならない。

何人ものドクターの診断の結果は、日本では原因もわからず、治療の施しようもない、というものだった。

このままだともって半年。残念ですが。

そう続けるドクターの言葉がエミリーの頭にはもう入ってこなかった。

出口の見えない絶望と不安。エミリーにとって、ドクターのその言葉、それは闇だった。

迷い込んだぬかるみの森、サラを連れて帰る道は、泥に足を絡め取られ、まっすぐ歩けている気がしなかった。

空調は効いた部屋なのに、じとりじとり汗が止まらない。拭う気にもならない。

ただ、鼻をつくような匂いがした気がする。

涙が止まらなかった。サラを抱きながら、涙が止まらなかった。

1週間ほどたった頃、エミリーの自宅に一本の電話が掛かってきた。

わたしです。わかりますか。先日診断の結果を伝えた大学病院の若い医師だった。

ええ、覚えているわ。エミリーがやっとの思いで声を出す。

オレゴンに、“モグリの医者”がいる。医師免許は無いし、法外な報酬を要求するが腕は確かだ。

彼なら、サラちゃんを治すことができるかもしれない。僕の大学時代の友人だ。

電話口の向こうで、彼は一息ついたあと、力強くこう言った。

まるでエミリーの意思を確かめたいかのように。

『そんな、行き先のわからない乗り物に乗ってみないか』

エミリーは力強く、ええ、もちろんよ。と頷く。

僕の、医局の立場からでは、君にこれを伝えるのが精一杯なんです。すみません。

言うや否や、電話は切れた。

電話口に、ありがとう、そう呟き、エミリーは故郷へ帰る準備を始めた。

“モグリの医者”が要求したのは、成功報酬として治療費150万ドルだった。

あんたにそれが払えるのか?そう問いかける“モグリの医者”

払ってみせるわ。何年、何十年かかってでも。そう答えるエミリー。

迷うことはなかった。戻る先には見慣れた絶望のみち。進む先にはまだ見ぬ苦難のみち。

どちらもおなじ、未開のけものみちであるのなら、彼女が選ぶのは、ただ、サラの未来へ続くみちだった。

エミリーは治療費を稼ぐために、自転車レースの賞金稼ぎ『バウンティハンター』になることを決め、3歳になったばかりの娘を、治療費が完済できるまで、その“モグリの医者”に預けることにした。

はなればなれになることに、辛さはあっても迷いはなかった。

いつか、サラがいくつかの恋をする年齢になったときに、伝えられたら、それでいい。

恋はいつだって、甘い穏やかなテイストをして現れて、揺さぶるような酔わせ方と苦い思い出を残すもの。

でも、それが、日々を生きる上での、大事なスパイスなんだってことを。

あなたのパパも、ママも、そんな恋をして、あなたが生まれたんだってことを。

わたしが作った、レディ・キラーなビールを、あなたと一緒に飲みながら、伝えられることができるのならば、それでいい。